中野量太監督の5年ぶりの新作となる映画『兄を持ち運べるサイズに』が、11月28日(金)より全国公開される。

中野量太監督は『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞・報知映画賞など多くの映画賞を受賞し、その後も、認知症を患う父親とその家族を描いた『長いお別れ』、様々なシチュエーションに扮する家族写真で注目を浴びた実在の写真家役を二宮和也が演じ、大きな反響を呼んだ『浅田家!』など、それぞれの家族のかたちを丁寧に描いてきた。

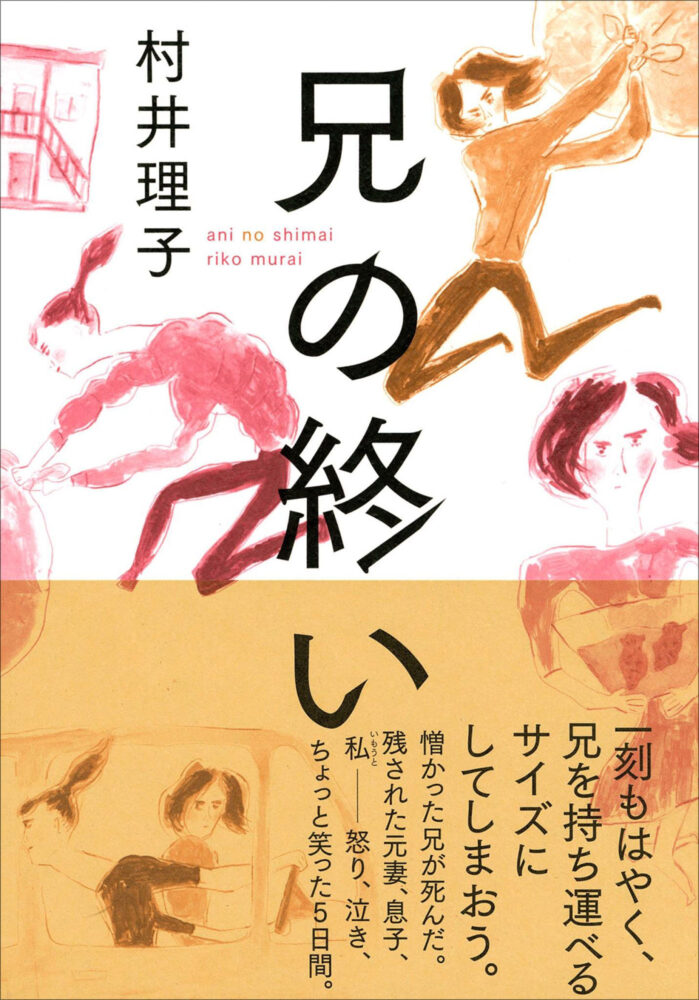

今作は、作家・村井理子氏が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ「兄の終い」が原作。自分勝手な兄(オダギリジョー)に幼いころから振り回されてきた主人公の理子(柴咲コウ)、兄と一時は夫婦だったが、現在は離婚し娘を育てている元妻・加奈子(満島ひかり)、兄と加奈子の子どもである姉弟の4人が、兄の死によって再会し、後始末をしながら家族を想い直していく物語だ。本作について、中野監督にお話をうかがった。

幽霊でもなく、回想でもなく

─ 5年ぶりの新作となる今作ですが、映画化のきっかけは?

3、4年ぐらい前なのかな。もういつだったか忘れてしまうくらい前なんですが、あるプロデューサーから「こういう原作があるんだけど、ちょっと相談に乗ってくれませんか」と連絡がきて、渡されたのがこの本でした。読んでみると面白くて。人の死を扱ったものだけれど、なんだか愛おしくて笑っちゃうし、僕がずっと描いてきた世界観と似ていたんですよね。

─ 原作に魅力を感じられたのですね

その前に初めて『長いお別れ』という作品で、原作ものもやりようによってはオリジナルに近いものを作ることができるなと感じたんです。

原作に没頭して一度自分の中に入れてから吐き出す、という作業をやると、どこが原作でどこがオリジナルか分からなくなるんです。自分の中でシンパシーを感じる良い原作であれば、感覚としてはオリジナルに近いものを作れるというのを1回経験していて、今作もそんな感覚がありました。

もちろんそれを許さない作家さんだったらできないですが、村井さんは、映画は別物だから、と言って許してくれて。結果的にはとってもいいものを作ることができたんじゃないかなと思ってます。

─ 脚本作りにおいてもそんなに制約はなく?

なかったというか、制約なく作って「どうですか」と見せたという形です。映画は120分の芸術ですから、やっぱりアプローチは違うと思います。

─ 今回、脚本を書く際に大切にしたことはありますか?

原作の持っている大事なところ、芯となるところを変えてまでやるつもりはない、ということです。僕が面白いと思ったところはやはり「実話」なので、そこは絶対に変えずに、村井さんの想いを大切にしようと思ってやりました。

─ 具体的にはどのあたりでしょうか?

憎かった兄だけれど、自分の幼少期も含めて、その人たちがいなかったら自分は多分いないんだろうな、といったこともこの本は語っている気がしたんですよね。

取材をしていくと、この本以上に村井さんがお兄さんのことを好きだった、ということがよく分かって。だから最後はその方向でちゃんと、村井さんにとっての救いになるような映画にしていくことは絶対に必要だなと、その芯だけは絶対にぶらさないで作ろうとは考えていました。

─ 村井さんに取材して追加したエピソードは?

両親がジャズ喫茶をやっていて、兄妹2人で自転車でときどきお店を見に行った話や、良一くんの下着が小さかったという話。あれは聞いたときにハッとして。それを知った加奈子ちゃんは相当ショックだろうなと思ったとか。あとは、焼きそばのエピソード。兄ちゃんは焼きそば作りが得意で、付属のソースは嫌いで必ずオリジナルのソースを混ぜる話も、後からの取材で聞きました。新しく取材で聞いたエピソードがけっこうありますね。

─ 原作を読んで一番「映像化したい」と思ったシーンは?

一番というか、映画にするにはこれをしなきゃいけない、というのが、死んだ兄ちゃんをどうやって表現するかということ。それが一番原作と映画で違うところでした。幽霊でもなく、回想でもなく、作家の頭の中で描いている想像を実物で出す、という方法を思いついたのはやっぱり大きかったです。これで村井さんが思っている兄ちゃんを映像化できるな、と。

あとは、実際の現場で撮りたかったので、ゴミ処理場や図書館や役場や駅や小学校は全く同じ場所なんです。なるべく実際の場所で、と思ってこだわって撮りました。

次のページ→ 「見たことのない柴咲さんを撮りたい」