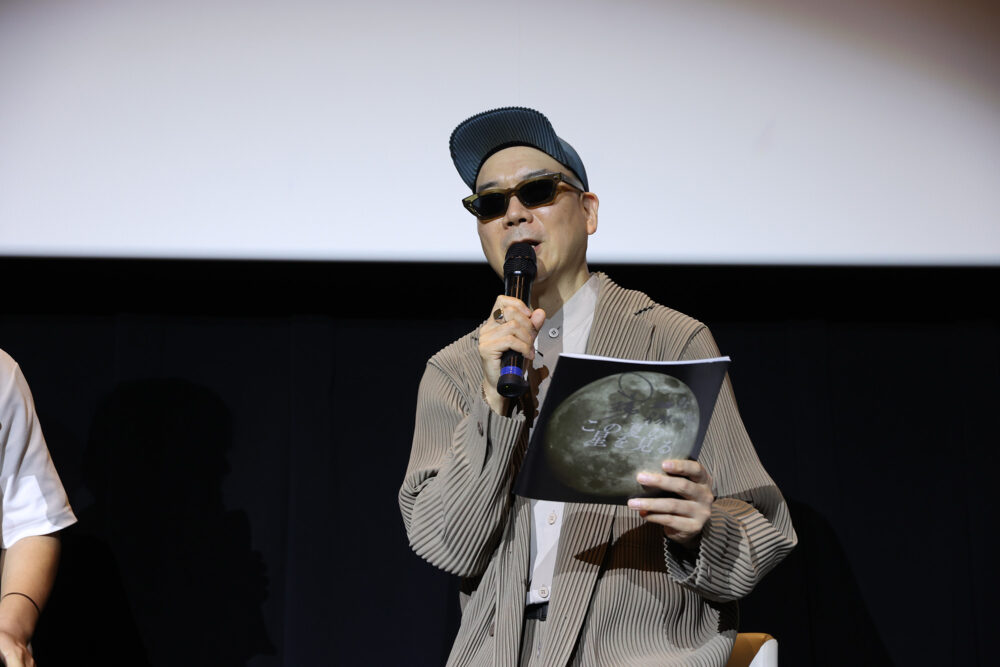

そしてあらためて「この映画を拝見した時に感じたのは、映画としてのデザインがしっかりと考え抜かれていること」と分析した宇多丸。原作からの脚色の仕方、セリフの入れ方、画面のつくり方、音楽の入れ方などについて「端的にいえばものすごくスタイリッシュだし、ダサくならないように考え抜かれている」と指摘する。

画面づくりに関しては撮影監督の菅祐輔氏の功績も大きかったと語る山元監督。その上で、学生が星を見上げるという派手さのない題材の物語をいかに飽きさせないようにするかに心を砕いた。「画で引きつけながら、その映像の編集のリズムでも引きつけていく。ただしキャラクターたちは奇をてらわずに、真っすぐ撮っていこう、ということは心がけました」。

さらにコロナ禍という時代設定において、ほとんどのシーンで、俳優たちの顔をマスクで隠すという演出を行ったことについて「サラリとやっていますけど、これはなかなか蛮勇ですよ」と感心した様子の宇多丸。それには山元監督も「ネクストブレークで勢いのある俳優さんたちと一緒に仕事ができたのは光栄だったんですけど、やっぱりマスクで全員の表情を隠すというのは挑戦でした」と語りつつも、「そこまでやり続けた映画がなかったので、試してみるしかないというのと、プラス、マスクをつけること自体がキャラクターになればいいなと。マスクが表情になる、というのが一番狙いたかったところ」とその意図について説明。さらに「映画というのは時代を切り取るものだと思ってるんで。コロナ禍の時って、出会った時からお疲れさまでしたと言う時まで、その人の素顔を見ないままプロジェクトが終わっていくことがざらにあったじゃないですか。その時はマスクをつけた状態でその人の感情を読み取っていたわけで、そんな時代にちょっと巻き戻したかった。そこは一番狙いたかったこの映画の核」と付け加えた。

だからこそ亜紗を演じた桜田ひよりというキャスティングは大きかったと山元監督は語る。「やはり桜田さんの目力ですよね。彼女が真ん中に立っていただいた瞬間から映画のキャストのレンジが広くなった。実際に会って、話して、お芝居を見て、ものすごく太陽のようなエネルギーを感じたんです。主役をやるという気構えがすごい俳優さんなので、そこを基準に考えて。そこからお姉ちゃん役の工藤遥さんとか、まわりのキャスティングも考えていった」。

さらに「恋愛要素を匂わせずに、青春のさわやかさを前面に押し出した演出」「望遠鏡を覗くというだけの画面をいかに躍動感あふれる映像に仕上げるか」「茨城、五島、東京など、土地ごとによって変えていった映像、音楽」「映画『オッペンハイマー』に影響された、登場人物たちの心象風景をイメージ映像で描き出した演出」といったキーワードとともに、映画を深掘りし、作品への解像度を上げていくふたりの対話に、会場の観客も興味津々で耳を傾ける。